Ethan estuvo en Guatemala como Internacionalista con NISGUA durante 2024–2025. Escribió esta última carta en enero de 2025, reflexionando sobre su experiencia y sobre las personas y movimientos que dejaron una profunda huella en elle.

El 28 de noviembre de 2024, la Corte Primera de Apelaciones (cuyos miembros tienen todos conexiones con actores corruptos y militares) se reunió para decidir si desestimar o no el juicio por genocidio contra el ex general Manuel Benedicto Lucas García. El habitual grupo de ansioses activistas, acompañantes, abogades y periodistas llega a la 3ª planta del Palacio de Justicia, evitando hacer contacto visual con les periodistas de derechas y les representantes de organizaciones pro-militares que llevan trajes e insignias. Nana Winter, de ascendencia alemana y Q’eqchi’ y esposa del general, ex Miss Guatemala, activista de la moda indígena y apologista del genocidio, ha traído a un grupo de 11 mujeres Q’eqchi’ de Cobán para participar en una ceremonia de apoyo al general. Les abogados defensores se unen a la ceremonia con entusiasmo, tal vez presintiendo su inminente éxito en la defensa de un hombre responsable del asesinato de más de 1.800 hombres, mujeres y niñes ixiles y del desplazamiento de cientos de miles más.

No hay espacio suficiente dentro de la sala, así que estamos sentados fuera viendo los procedimientos en la retransmisión en directo de Facebook. El audio se corta y el español es un poco demasiado rápido para que yo lo entienda, pero después de una hora más o menos, las caras de las personas que me rodean dejan claro el veredicto. En su desestimación del caso, la Corte de Apelaciones citó como prueba una grabación de audio del presidente del Tribunal de Alto Riesgo A, quien, alrededor de la audiencia número 45, hizo un comentario informal en una conversación con un antropólogo forense indicando que él generalmente está en contra de la impunidad. Para el Tribunal Primero de Apelación, se trataba de una “declaración de intenciones” del juez contra aquellos que podrían beneficiarse de la impunidad y, por lo tanto, una prueba de su parcialidad en el caso. A la asociación de supervivientes del genocidio se les dijo que, aunque se descartaba todo lo recabado durante los 7 meses anteriores, las 99 audiencias públicas, les 50 testigues directes y les 50 perites, podían empezar el juicio de nuevo desde el principio con un tribunal diferente en 2-3 años, momento en el que muchos más de les testigues, que ya habían esperado más de cuarenta años, habrán muerto. Sin embargo, les miembres de la Asociación de Justicia y Reconciliación ya han pasado por esto antes.

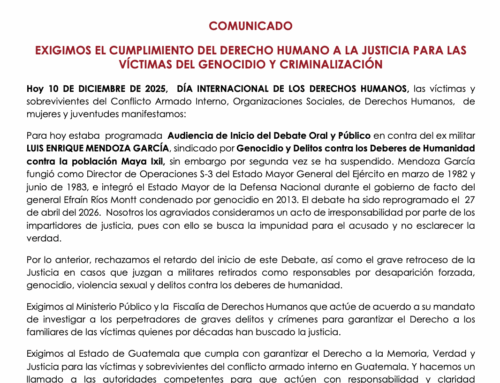

Un par de semanas después, el 10 de diciembre, cientos de miembros de AJR vienen de todo el país y se reúnen frente a la Suprema Corte para una invocación Maya. Llevan flores amarillas y carteles que dicen: “No a la Impunidad”, “Consuelo Porras Renuncia” y “Justicia para el Pueblo Ixil”. En un comunicado de prensa, condenan el reciente desmantelamiento por parte de la Fiscal General de la Fiscalía de Derechos Humanos, que ha apoyado estos casos de genocidio, y piden al Presidente Arévalo que apruebe el Plan Nacional de Dignificación y Resarcimiento, que aportaría la tan necesaria reparación a les supervivientes. En una entrevista anterior, un miembro de AJR nos recuerda de qué se trataba realmente: luchar por la memoria histórica, luchar por la no repetición. Nunca se trató sólo de encerrar a un hombre de 92 años, sino de alzar la voz de los supervivientes, de sacar a la luz los horrores cometidos por el ejército guatemalteco y la resistencia del Pueblo Maya, de cambiar el equilibrio de poder, de insistir una y otra vez en un mundo en el que esto no pueda volver a suceder.

Personas representantes de distintas comunidades que integran la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) se reunieron frente a la Corte Suprema de Justicia para realizar una invocación y lectura de un comunicado, tras la desestimación del Caso Genocidio Ixil. Foto por Internacionalista de NISGUA, Diciembre 2024.

La mayor parte del tiempo que he pasado en Guatemala he estado en una burbuja activista en la que la gente habla del genocidio todo el tiempo. Pero en las vacaciones de diciembre, mientras viajaba, pasé más tiempo en la ruta gringa, mochilero que va de Antigua al Lago Atitlán, a Semuc Champey, luego a El Salvador o a Tikal y luego a México (a les mochileres se les advierte que nunca pongan un pie en la Ciudad de Guatemala). Tengo la misma conversación una y otra vez, en autobuses, hostales y bares de playa con mochileres de Alemania, Australia y Francia. Cuando menciono lo que estoy haciendo en Guatemala y el genocidio, a veces me hacen algunas preguntas curiosas, pero la mayoría de las veces me miran desconcertades y la conversación pasa rápidamente a qué isla tiene las mejores playas de la costa de Belice.

Pero no son sólo les turistas. En diciembre, mientras navegábamos en kayak por el lago Petén Itzá, a las afueras de la isla de Flores en la selva de Petén, nos topamos con un museo en una isla. Un DJ guatemalteco hipster de la capital nos contó que su abuelo compró la isla en los años 50 y construyó la primera emisora de radio de la zona. Durante 30 minutos nos dio un pequeño tour del museo: artefactos Mayas (Flores fue también la última ciudad Maya conquistada por los españoles), un antiguo sistema de transmisión de radio, billetes de todo el mundo. Le pregunté cómo había sido la situación aquí durante el Conflicto Armado Interno. “Oh sí, mi abuela recuerda haber visto helicópteros, y sí había guerrillas por aquí. Pero es muy feo hablar de eso. Además, en este museo no hablamos de esas cosas. Aquí nos centramos en la historia“.

Es fácil ver cómo el genocidio desaparece del discurso público y luego se escabulle de los libros de historia, otro templo Maya reclamado silenciosamente por la selva, otra epidemia de amnesia colectiva. Esta semana, en mi último viaje de acompañamiento, visitamos a miembros de la junta directiva de la AJR en la región de Rabinal, donde un superviviente de las masacres comparte lo siguiente con nosotros:

“Allí [hablando de la comunidad de la que fueron desplazades] teníamos todo lo que necesitábamos. Si necesitabas madera, podías ir al bosque y cortarla. Si necesitabas agua, podías ir al río. Toda la tierra era colectiva, así que podías encontrar una parcela y sembrar tu maíz y frijoles, y al año siguiente, si querías, podías trasladarte y sembrar en otro sitio. Ahora, si necesitas madera, cuesta dinero, si necesitas frijoles, cuesta dinero, todo cuesta dinero. Y nosotros no tenemos“.

Ha habido momentos en muchas de estas conversaciones en los que las malas noticias se acumulan hasta el punto en que casi no se aguantan. Una historia de vida que incluye masacres, familiares desaparecidos, casi morirse de hambre en las montañas. Los casos de genocidio son suspendidos por jueces vinculados al “Pacto de Corruptos” y grupos de ex-militares y luego desestimados por completo. Una sequía acaba con el noventa por ciento de una cosecha de cardamomo que tardará dos años en volver a crecer. Seres queridos que necesitan operaciones pero no pueden permitírselas, sentados en sus casas y esperando la muerte. La tristeza se hace palpable, y nos quedamos sentados por un momento sin nada más que decir.

Entonces, a menudo habrá un pequeño suspiro, y el superviviente dirá: “pero, la lucha sigue”.

Y a veces sólo es cuestión de aguantar. Por la mañana, nos reunimos con otra líder de Rabinal para desayunar. Acaba de llegar de una ceremonia que su sobrino, que vive en otro pueblo, le ha pedido organizar para su prosperidad y la de su familia. Tiene una clara intervención estratégica que hacer: “Necesitamos más ceremonias“, dice. Ella también había notado que cuando el caso de genocidio fue desestimado el 28 de noviembre, la defensa tuvo una ceremonia, y nuestro lado no. “Necesitamos que el viento de nuestros antepasados sople a nuestro favor”, afirma.

Antes de Rabinal visitamos la comunidad radical de retornados de Copal AA con motivo de su 29º aniversario, una comunidad que había desempeñado un papel clave en la lucha contra la represa de Xalalá y su derrota, un poco más abajo del Río Chixoy. Mientras les miembres de la comunidad bailan al son de la marimba, en uno de los 3 días al año en que se les permite beber alcohol, un muchacho de 27 años con unas copas de más me cuenta la historia de su vida. De niño, fundó un club de circo: los payasos, los malabares y los zancos son muy populares aquí. “Sí, he estado dos veces en Estados Unidos”, dice. “He cruzado el desierto. Carolina del Sur, Florida. La migra no pudo atraparme, soy demasiado rápido”, se golpea el pecho. “Y podría volver a hacerlo si quisiera”. Hace una pausa. “Pero no quiero. No hay lugar más hermoso que Copal AA, ¿verdad?”, dice, haciendo un gesto hacia el río, “no hay lugar más hermoso que aquí mismo.”

Murales en la pared exterior del Instituto Básico de Copal AA. Foto por Internacionalista de NISGUA, Junio 2024

Vine a Guatemala en parte porque estaba agotade y quería inspirarme en la resistencia indígena para seguir organizando el trabajo, seguir luchando por un mundo justo y redimido. Probablemente este deseo estaba teñido por alguna versión izquierdista de lo que la red de comunicadoras indígenas Jun Na’oj llama folclorización, estereotipos románticos y reducionistas sobre los indígenas.

No he encontrado ninguna gran idea en lo profundo de la selva o en la cima de una montaña sobre cómo permanecer en la lucha para siempre. Las organizaciones indígenas tienen tantos defectos como cualquier otra. Hay luchas internas mezquinas, organizaciones dirigidas por líderes carismáticos con grandes egos, y el desafío siempre presente del machismo y el patriarcado. Las tradiciones indígenas han sido cooptadas y tergiversadas por el Estado guatemalteco: los escuadrones de la muerte militares, los kaibiles, llevan el nombre de un feroz rey Mam que se resistió a los españoles; Nana Winter dirige a las mujeres Q’eqchi’ en un ritual Maya para pedir impunidad para el general genocida; el nuevo y reluciente centro comercial de Ciudad de Guatemala, que sustituyó a un parque forestal conservado durante mucho tiempo, se llama Cayalá, palabra Kaqchikel que significa paraíso.

La única parte de la Torá que aprendí a fondo mientras estuve aquí fue un discurso sobre la historia bíblica de Noé del Esh Kodesh, una serie de discursos escritos por R. Kalonymus Kalman Shapira en el Gueto de Varsovia. El Esh Kodesh establece una diferencia entre les que son kasheh oref, de “cuello duro”, tercos y les que son hafachpach, inconstantes. Dios critica al pueblo judío por ser kshei oref, pero Moshé responde que es precisamente esta cualidad de kishui oref la que merece la Presencia Divina. Como toda cualidad, el kishui oref puede usarse para bien o para mal. Pero en momentos de prueba, de violencia genocida, ya sea en el Gueto de Varsovia, en el territorio Ixil de los años 80 o en Gaza hoy, se necesita un poco de kishui oref para insistir en los hilos liberadores de nuestras tradiciones y en nuestros sueños de un mundo redimido, a pesar de la abrumadora violencia y profanación que nos rodean y que pueden hacer que estas visiones parezcan lejanas.

No encontré aquí una sola gran visión, pero sí conocí a personas, aprendí historias, imágenes, prácticas, metáforas, sobre cómo las comunidades indígenas de Guatemala han sido capaces de cultivar esa insistencia. Despertarse después de 40 años de justicia frustrada, dar de comer a las gallinas y decir “pues, la lucha sigue”. Salir a las 3 de la madrugada y viajar siete horas por solidaridad con les sobrevivientes de una comunidad lejana a la tuya. Para dar tiempo a que todes en una reunión hablen de por qué están allí, y qué significa para ellos, el tiempo que haga falta, aunque ocupe todo el orden del día. Dar prioridad a la ceremonia y la oración. Empezar por la familia y les vecines. A liderar con hospitalidad y tortillas y buen café. Tomar las armas para defender la comunidad y la tierra en una estación y deponerlas en otra. Desarrollar una estrategia y cultivarla y empujarla y empujarla y, en el momento adecuado, dejarla ir y permitir que estalle una nueva estrategia. Construir una organización y cultivarla y empujarla y empujarla, y en el momento adecuado, dejarla morir. Pasar tiempo en los cementerios y cuidar a los muertos. Construir la memoria colectiva a partir de museos, ceremonias, juicios, testimonios. Viajar a través de la selva y el desierto y mil muertes para ganar dinero para tu familia, y luego volver de nuevo. Cultivar y defender tu cultura y tu lengua, puntada a puntada y poema a poema. Mirar hacia tu propia comunidad para construir poder. Ir como comunidad al lugar donde se está produciendo la violencia, la explotación, la extracción, y pararlas. Ser terco y seguir aprendiendo. Reclamar victoria. Insistir y habitar un mundo descolonizado.

Leave A Comment